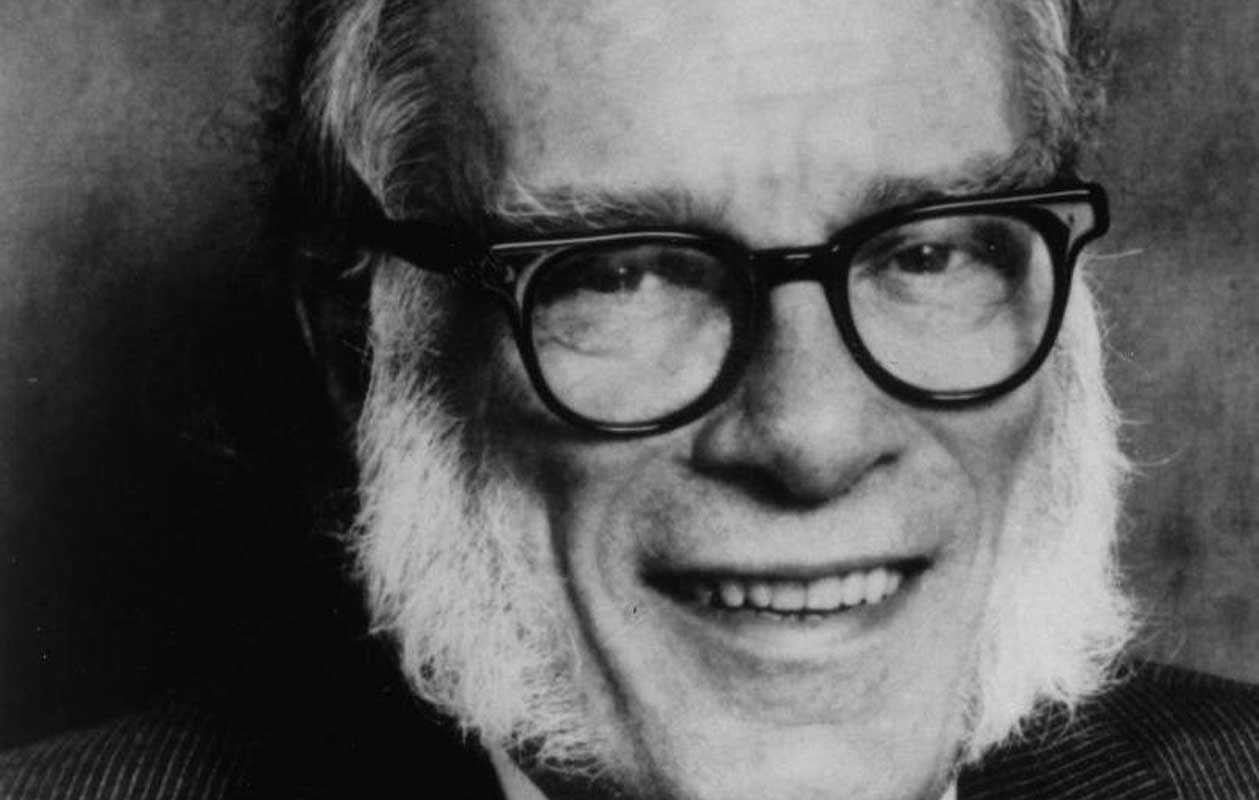

Isaac Asimov: robots, mutantes e historia universal

Si bien leerlo nos puede decepcionar debido a la injusta circunstancia de no ser Ray Bradbury –error que comparte con casi todos los escritores de ciencia ficción- Asimov fue un gran autor, muy prolífico y muy creativo. Pero fue, además, un valioso divulgador de la ciencia de su época, como lo fue Carl Sagan.

Nació en Petróvichi, en la Rusia del año 1920, pero se nacionalizó estadounidense. No solo fue escritor: también fue bioquímico. Contribuyó, por desgracia, a la proliferación de historias de robots, como el de su best-seller «Yo Robot», esa especie de impredecibles marionetas del futuro, pero se rehabilitó gracias a su extraordinaria saga de “la Fundación” –la memorable historia del “mulo” o mutante-, que pronto será parte del imaginario popular, pues alguien la ha adaptado al formato de serie televisiva. También es un divulgador de la historia universal.

Leer uno de sus libros de historia es como entrar en una prodigiosa novela de acción: Asimov nos habla de Roma, de Grecia o de los egipcios, pero sin obligarnos a fumar datos inesenciales, comunes en los documentos históricos.

Asimov fue un escritor tan prolífico, que leer cada uno de sus libros, a razón de uno por día, nos obligaría a dedicar a su obra aproximadamente un año y medio de lectura ininterrumpida.

Zweig: contra el demonio del nuevo siglo

Cuando muchos coinciden en el análisis de una situación, no estamos necesariamente ante la verdad última, pero sí ante la construcción más duradera del mito que, en algún momento, (en)cubrirá lo real de un modo definitivo. Stefan Zweig relató la historia de su mundo, de su país, de su cultura, y creyó en el derrumbe de todo eso cuando irrumpió Hitler. Como tantos otros, huyó de su país y de su continente, pero a diferencia de la mayoría, no hubo para él un refugio posible.

Coinciden los autores en relatar que su exilio fue imposible, que nadie puede refugiarse de su propia vida. Huir de la guerra fue, en su caso, tanto o más fatal que haberla enfrentado. No lo sabemos, pero las crónicas de su viaje nos sugieren esta posibilidad.

Los hechos son una cadena trágica: Zweig huyó de su país desde el comienzo de la guerra y, tras dar conferencias en varios países, se establece en Brasil en 1941. Pero el dolor por lo irremediablemente perdido pudo más, y finalmente se suicidó con su mujer en Petrópolis, en febrero de 1943, cuando creyó inminente el triunfo de Hitler.

Stefan Zweig dejó las memorias de un país parecido a Austria pero que ya no existía en el momento de la descripción. Un país extraordinario pero anacrónico, de una inocencia hostil al nuevo siglo: quienes entran a la Gran Guerra no saben que están ante las batallas del exterminio; todavía creen en ejércitos decimonónicos, de trajes coloridos e impecables, que miden su poder en el extremo de una moral que aún obedece a algo parecido al humanismo. Pero esa primera guerra tendrá un rostro terrible, intolerable para esta generación.

Quienes fueron testigos del furor inédito en 1914-18 ya sabían que admitir una Segunda Guerra era desatar un demonio que borraría sus identidades, que obligaría a la humanidad a redefinir su propia condición. Incapaces de apartar a sus contemporáneos de la ceguera, esos pacifistas de la primera posguerra tuvieron que luchar contra una bestia desatada mientras sufrían el exilio, y huir sin ninguna certeza del destino que atestiguaban. Esta huida llegó, en el caso de Zweig, hasta el extremo de una desesperanza irremediable.